“シャネルの服には血が通っていると思うのです。凄く自然。麦畑にあってもおかしくない服と言うか。それでいて凄く動きやすい。人間は止まっているのではなく動くもの。動きたいけど美しくありたい。そういうのが具現化されている”

―学校にはちゃんと行っていたのですか

私の中でアントワープのイメージは「クリエイティブ重視の、ある種、アート寄りの学校」でした。

でも、実際には、出席日数も点数に関係あるし、高校とあまり変わらなかった。

才能があれば出席なんてどうでも良いと思うのですがとにかく時間にも凄く厳しい学校でした。(後々、納期とか、ファッションの社会の中で大事だとかわかって来て腑におちましたが。)

ウォルターもああいうクリエイションをしていながらも凄く保守的な先生でした。パリを見るとファッションの世界って見た目の説得力のある人に優位性がある。

けれど、当時世界中から憧れを持たれていたアカデミーが、蓋を開けてみたらファッション雑誌もめくった事がないのではないかと思われる、いわゆる、”ダサい”外見の生徒が大勢いて凄くがっかりしました。

でも一方で、カッコいい人もいたし、ショーのフィッティングのお手伝いが出来たり生の現場に触れる環境があった。そういう意味では凄く良かったと思います。

私が1年生の時に4年生に岡部さんや福薗さん、三木さんがいました。

当時みんなが絶賛していた三木さんが作った服のせいで日本人の作品はみんな三木さんみたいになってしまった。大きければ良いみたいな感覚になってしまっていて嫌でしたね。(笑)私と福本優さんの作る服はアカデミーの中でも一番小さかったのです。

私がアントワープに行って一番洋服を教わったのは学校や先生ではなくヴィンテージの服や家具のショップをアントワープで経営していたフランシスという人です。彼はウォルターやダーク・ヴァン・セーヌ(Dirk Van Saene/Antwerp Sixの一人)とかRaf Simonsとかと凄く仲が良かった人で、広い意味合いで、目の利く人、カリスマ的な人でした。その人にシャネルや凄い高くて買えないと思っていたヴィンテージを「明子似合うから着てみなよ」とか「似合うから安くしてあげるよ」とか可愛がってもらって、色んな洋服をもらったりして、成長できたのです。

この人に出会って、自分という存在の敷居を上げてもらいました。

本当にほんとうに感謝しているし、何があってもこの人に尽したいと、決めている何人かの大切な友人の一人です。

毎週月曜日にシロスという、伝統的なベルギー料理のレストランに連れて行ってもらって、ジャンジャック(フランシスのパートナーで家具担当)と2人に洋服や家具の事を教えてもらっていました。彼らに、「ウォルターはバッドテイストで何もわからないから10点取って卒業してそれからが勝負だよ」って。(学校の成績は最高が20点、10点以下だと赤点になる)結局私は14点で卒業、同期の(坂部)みきおさんは首席で卒業しました。

―アントワープでの点数の採点には納得する部分はあるんですか

絵が下手でドローイングという科目は常に8点や9点だった。それが3年生になった時に描き続けているうちに何かが目覚めて、どう描いたらよく見えるかがわかったのです。そうしたら19点になったのです。諦めないで続ければ何かを取得出来るのだなって。それは自信に繋がりました。

自分でファッションに対して「こういう風にそれなりに形になったら理想だな」とか「こういう洋服って素晴らしいな」ってあったのに、それが形に出来ないから馬鹿にされる。それで見返したいではないですが、ちゃんとアウトプットして、証明しなきゃな、と思っていました。当時のクラスメイトの

点数の高い人に対して「自分の思うファッションってこの人がやってるこういうのではない。違う。」みたいに思っていた。

先生は先生で私のテイストをちゃんと評価してくれた部分はあるとおもうのですが、学校の方向性も加味されていたので、見せしめかと思うくらいに贔屓があったりしましたね。

―厳しい中最後まで続けようと思ったのはなぜですか

そうしないと物語が終わらないと思っていたからです。

始まったから終わらせようってそれだけです。

それに途中で学校をやめて、コンプレックスを負ったり、負債を覆ったみたいな精神状況になっている人をたくさん見ていたのです。

―その頃ってもうデザイナーを目指していたんですか

それはわかりませんでした。

私は服をたくさん持っていたのでいつも先生に「明子。遅刻してきてなんでそんなにおしゃれしているわけ!」って。先生からは(留年しての)2度目の一年生の最後の最後まで学校をやめてスタイリストになるべきと言われていました。

何故、自分の着こなしで出来る事が、紙の上で出来ないのか不思議だったようです。

―学年が上がるにつれて変わっていったことってありますか

やりやすくはなっていったと思います。

私の作品は校内の先生には不評でしたが、インターナショナルジュリー(外部審査員)からの好評価で段々に人権を主張出来るようになった。

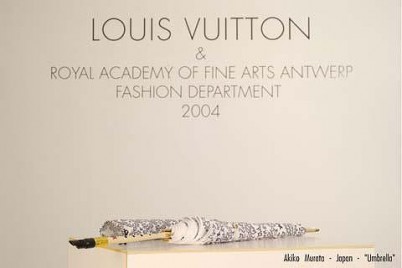

先生からは遅刻もするし、お洒落だけど駄目な明子という目線で見られていました。ですが、3年生の時に縦笛のついた傘を作ってヴィトンの賞を取ったのです。

その出来事や、3年生のショーに審査員で呼ばれていたニコラ・フォルミケッティがその作品をARENA HOMMEに載せてくれた。そういう外部からの評価だったり、フランシスや、建築家のヴィンセントや、LOUISのオーナーだったヒェールトなど、御意見番的なポジションの友人達が「明子最高だよね!」って先生達に口添えしてくれたりしたことによって段々やりやすくなっていきました。

―学校には日本人も多かったと思いますがそういう人達とは親交があったんですか

日本人とはあまり絡みませんでした。

日本人は堂々として見えないし、みんなで固まってるから嫌だなって思っていました。意図的に絡まないと決めたわけではないんですけど外国に来ているし、外国人の友達の方が自分が知らない事を教えてくれる。

その方が楽しいじゃないですか。

私は街に育てられたという想いが強い。学校はある種のディシプリンとして通っていましたがフランシスやヴィンセント、その周りの人達と遊んでいるうちに色々な人と出会った。みんなドカマ、、というか(笑)ゲイで、凄く目利きの人ばかりでした。

―村田さんが好きなファッションって何年代のものなんですか

最初はシャネルが好きで20Sが好きでした。20年代はシャネルの時代、それからスキャパレリの時代になる。20年代は作っている服そのものだけでなくジャン・コクトーやピカソとかの”バレエ・リュス”の周りが凄く好きでした。

でも洋服としては30年代が好きです。20Sは真っすぐなライン、30Sはヴィオネ(Madeleine Vionnet)もボディーコンシャスと云うか、凹の部分を注視した服に移行した。スキャパレリの服でもアート性が強調されますが服のコンストラクション自体の創意工夫と完成度がすばらしい。コクトーの絵の刺繍が入っているジャケットなども、もう!ほんとうに!人の手で作った物とは思えない程に神がかっている、というか、、感動するほどです。

そういうのを運が良くて直で見る機会があった。

そういうのを見てしまうと今のものとはまったく贅沢さが別次元なのがはっきりとわかる。

今の洋服なんて(贅沢さのベクトルから個人的な見解でみると)ただの薄まったインスタントコーヒーみたいなものだと思うんです。

―実際に袖を通した人が感じるシャネルの服の良さってどういうところにあるんですか

シャネルの服には血が通っていると思うのです。凄く自然。麦畑にあってもおかしくない服と言うか。それでいて凄く動きやすい。人間は止まっているのではなく動くもの。動きたいけど美しくありたいみたいな、そういうのが本当に具現化されているのがシャネルの服だと思うのです。

好きな話があるのですが(こういうたぐいの話が何処まで本当かはわかりませんが)ジャン・コクトーに「君は本当に男みたいだね」って言われたシャネルは洋服に”リボン”をつけ始めた。

そういう、、欲望に対して合理的に働きかけるところが好きなのです。

”洗練”を武器にして、反逆するところも。

―その頃のデザイナーにあって今のデザイナーにないものって何だと思いますか

なにを基準に優れていると言うのかわかりませんが技術じゃないでしょうか。

アナログ的なクリエイティブマインドがあったと思います。

あと、犠牲。

“シャネルの服には血が通っていると思うのです。凄く自然。麦畑にあってもおかしくない服と言うか。それでいて凄く動きやすい。人間は止まっているのではなく動くもの。動きたいけど美しくありたい。そういうのが具現化されている”

“シャネルの服には血が通っていると思うのです。凄く自然。麦畑にあってもおかしくない服と言うか。それでいて凄く動きやすい。人間は止まっているのではなく動くもの。動きたいけど美しくありたい。そういうのが具現化されている”